湿地作为“地球之肾”,具有重要的生态功能。沼泽湿地是面积最大、最重要的湿地类型,其土壤碳密度是森林土壤的三倍以上,是最富生物多样性的生态系统。我国是全球沼泽湿地面积最大的国家之一,由于强烈的人类活动和气候变化影响,造成沼泽湿地面积下降、生态功能退化。因此开展沼泽湿地本底资源及其功能变化调查,对沼泽湿地保护恢复具有重要的意义。我国上世纪 90 年代开展过一次沼泽湿地系统调查,但近几十年来,由于环境变化和人类活动的影响,沼泽分布和结构发生了显著变化;同时以往开展的沼泽调查也存在调查精度不高、缺少统一的调查观测技术标准等问题,亟需开展调查关键技术研发和资源现状评估模型创新,以服务于我国湿地恢复重大工程及双碳目标战略的实施。本项目历经10余年攻关,基于“揭示原理、创新技术、形成标准、调查评估、服务应用”的研究思路,创新并建立了我国沼泽湿地调查技术及指标体系,编制了沼泽湿地调查观测国家和行业标准,评估了沼泽湿地资源及生态环境效益,建立了湿地信息平台和共享数据库,取得了显著生态和社会效益。该技术荣获2024年度吉林省科学技术奖一等奖。

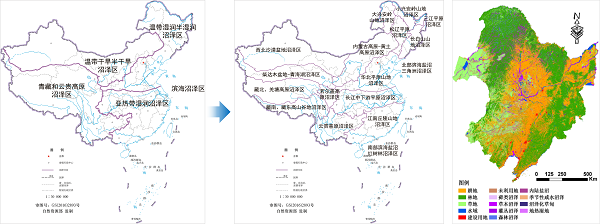

图1. 提出根据水文地貌条件和气候特征进行全国沼泽分区调查,研发 “资源多要素一张图” 高精度解译方法

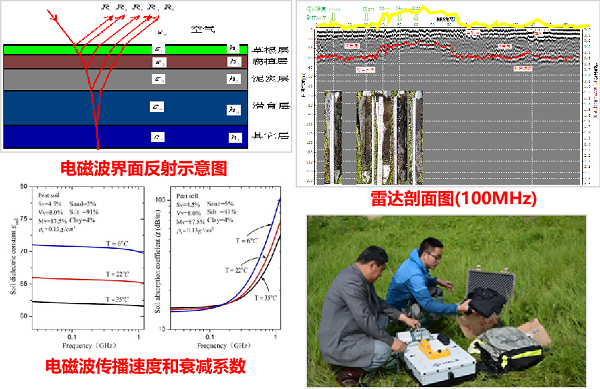

图2. 结合混合物半经验介电模型,研发了泥炭无线电无损探测技术(GPR),配合矢量网络分析仪和天线搭建的泥炭电磁特性探测设备,研制出适用于泥炭资源调查的测地雷达

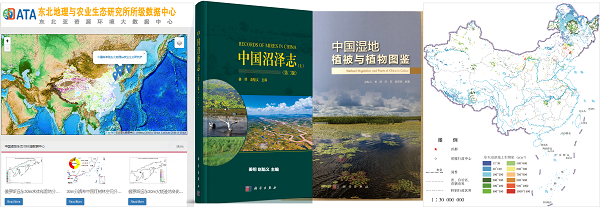

图3. 全面掌握了我国沼泽湿地面积、类型及空间分布规律,初步查清了我国重点沼泽水资源水环境状况、泥炭资源时空规律、植被类型与分布状况。

图4. 构建了全国尺度湿地科学数据库,撰写了《中国沼泽志》(第二版)等专著,系统评估了我国沼泽湿地资源及生态功能状况,发现了非地带性沼泽隐含的植被生物量地带性分布规律,提出了全球变化背景下沼泽湿地保护对策建议

项目团队首次提出根据我国自然特征、沼泽形成和发育影响因素,将全国分为5个沼泽区17个沼泽亚区,克服了已有调查分区多以行政单元边界作为划分标准的不足;研发了基于“沼泽资源多要素一张图”的天空地一体化调查观测技术,调查精度较已有沼泽调查提高了一倍以上;提出了以土壤含水量、土壤元素、湿地植物优势种为指标,界定沼泽湿地边界,解决了目前湿地边界难界定、缺少定量评价的难题。项目团队研发了泥炭无线电无损探测技术(GPR),解决了泥炭厚度调查难度大、费用昂贵的难题,可快速大面积地勘测泥炭资源。在此基础上,团队制定了沼泽湿地调查观测国家和行业标准,形成野外调查技术规范与指南,累计为 6000 余人次提供技术指导和培训,全面掌握了我国沼泽湿地资源时空规律,系统评估了我国沼泽湿地资源及生态功能状况,有效支撑了我国新时期湿地保护恢复重大战略决策的制定和实施。

湿地生态系统的调查监测可为湿地资源保护恢复提供重要数据支撑,事关我国湿地国际履约及生态环境保护大计。该团队负责人姜明研究员介绍说,通过调查发现,随着我国湿地保护政策的实施,近年来湿地退化现象已经得到遏制,但其生态功能恢复及景观完整性还需要进一步提升。为有效整体保护湿地生态系统,迫切需要打破原有保护地属地格局,构建不同尺度湿地生态网络和生境栖息地,同时兼顾经济社会发展需求,实现人与自然和谐共生。湿地调查与评估技术的不断创新与应用,将极大地提升我国湿地资源保护和合理利用水平,助力区域可持续发展和国家生态文明建设。(科学技术奖励处)

初审:张梅

复审:高俊兴

终审:付帅