碳纤维由于自身优异的性能,比重轻、强度高、耐腐蚀、抗蠕变、导电性优异等特点,在航空航天、风电光伏等领域有独特的优势,是不可替代的战略新型材料。中国的碳纤维发展是一个从无到有,从弱到强的艰辛过程,这主要受制于碳纤维的生产工艺技术复杂,高性能的生产装置装备依赖进口程度高受到制约等客观实际情况。工艺技术的复杂性决定了纤维品质稳定性不易控制,同时传统的规格主要是小丝束12K品种为主,导致了生产成本高,在“轻量化、清洁能源”等领域的广泛应用受到巨大的成本挑战和压力。成熟的碳纤维生产线和生产装备国产化不足,缺乏对工艺技术和产品性能的有力装备支撑。为此,吉林化纤集团为解决碳纤维行业高速发展痛点,敏锐发现未来的战略趋势,组建专项的科研生产研发团队,提出了发展大丝束的发展战略。团队从工艺技术、性能指标、制造成本、装备国产化等方面,开展全面的自主研发工作,致力于开发出25K--50K规格的湿法工艺大丝束产品。该项目核心聚焦碳纤维原丝及碳纤维制备技术,以“高性能、低成本、通用化”作为未来应用的产品市场定位,可以满足高端领域的性能要求,也可以满足民用领域低成本通用化的要求,开发出T300、T400、T700级不同系列的大丝束产品。该技术荣获2024年度吉林省科学技术奖一等奖。

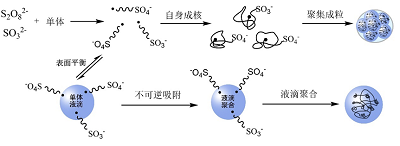

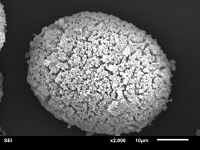

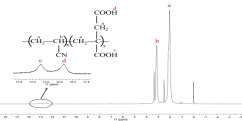

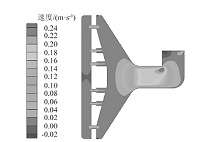

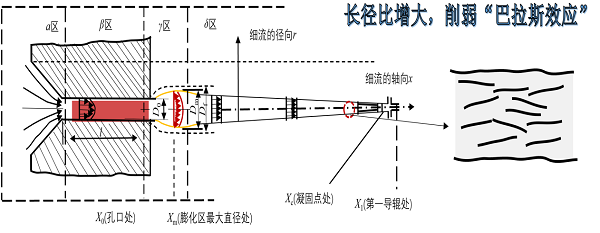

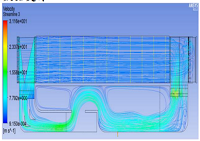

团队开发出国际首创的非金属离子无机氧化还原引发体系,突破了不稳定“油相聚合”技术;由此体系建立水相悬浮两步法技术,优化聚合生产工艺,使产物分子量可控、分子量分布窄、共聚单体序列分布均一,热稳定性优良,解决了聚丙烯腈粉料溶胀、溶解缓慢的技术难题,为后续原液及纺丝工序提供优质原料。通过建立纺丝液流体仿真模拟,改进纺丝液分配板结构,优化喷丝板长径比设计调控纺丝液的“巴拉斯效应”;自主研发一体式喷丝板,与行业惯例合股并丝技术相比,有效降低了丝束黏连等异常工况;建立了初生纤维结构演变的热力学模型和微观形貌演变机理,开发多点监控系统控制稳定控制浓度、温度,将原丝溶剂残留量控制在50ppm以下,原丝满筒率提升至95%以上。面向单线产能低及原丝均质化程度差等问题,研发出多纺位、高纺速,均质化纺丝水洗牵伸控制技术。通过优化凝固浴纺丝锭位布局及使用湿法纺丝技术,使得锭位数量增加3倍,纺丝速度提升35%以上;通过改进丝束牵伸方式及优化水浴槽布局,解决了大丝束原丝毛丝、断丝、碳化通过性差、截面规则均匀性差、纤度CV值离散度差异、溶剂残留偏高引起碳丝强度偏低等系列的生产难题。

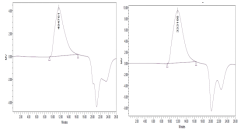

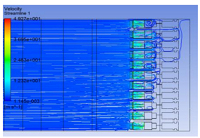

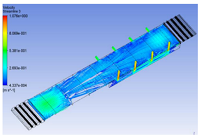

自主开发预氧化及碳化工艺包,研发定时自动管道除焦工艺及装备设计,解决碳化连续运行与运行速度低等问题,实现了在线清灰功能,降低停车清理的频率;通过调配与生产速度相匹配的氧化起始温度和终止温度及各区温度梯度以及预氧化设备内的温场和风场,实现了在温度梯级增大的条件下,提升原丝预氧稳定性。通过以上措施,顺利开发出“快速预氧化与组织均一化调控技术”,实现预氧化速度及碳化运行速度国际领先。

在大丝束碳纤维生产线关键装备国产化应用研究方面,为解决国外对国内企业限制出口及设备售价高昂的现状,通过与国内设备供应商合作,对设备进行适应性改造,加设集中控制系统,综合计算机技术、网络通讯技术、冗余及自诊断技术等先进生产管控技术,自主设计了大丝束碳纤维大丝锭放丝机和收丝机、大丝束碳纤维原丝密闭干燥和致密化装置,成功设计出全线生产工艺包,打破了国外对生产设备的技术封锁,解决了这一卡脖子难题。自主研发湿法DMAC两步法纺丝技术,此技术以DMAC作为溶剂,与行业通用的DMSO溶剂相比,其价格低廉,使得原丝生产成本降低30%以上;环境友好,经回收利用后可重复使用,回收利用率达90%以上。

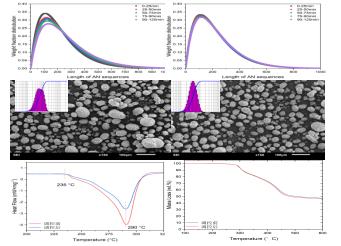

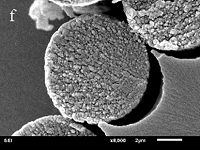

实心聚合物颗粒产生示意图

调控前后产物对比示意图

图片1:揭示了聚丙烯腈实心颗粒产生原因,以水相悬浮聚合技术生产聚丙烯腈原料,突破不稳定的油相聚合,实现了对聚丙烯腈分子的精准调控。

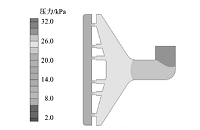

分配板组件示意图

长径比调控与巴拉斯效应关系示意图

图片2:自主设计大丝束碳纤维原丝制备器件,建立低压与高压状态分配板的仿真模拟,开发出独板喷丝技术,提高初生纤维稳定性,降低了丝束黏连等异常工况。

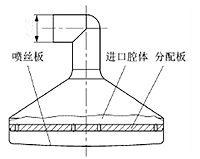

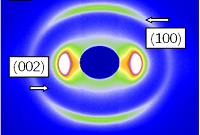

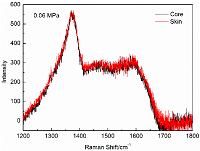

碳化气流场调控与减缓的碳纤维皮芯结构示意图

图片3:构建预氧炉气流场及低碳炉马弗气流场仿真模型,提高预氧炉气封效果;开发了预氧丝组织均一化调控,有效减缓碳纤维产生的皮芯结构,提高碳纤维整体强度。

随着碳纤维生产技术的不断开发与创新,将进一步促进碳纤维材料产业升级,为下游应用领域提供性价比高、环境友好、性能优异的新兴材料。此技术生产的原丝产能大,纺速快,经碳化后形成的碳纤维表面带有沟槽,在下游制作复合材料时可增强树脂浸润性,提升复合材料内部结合力,有望替代传统金属材料,广泛应用于航空航天、风电、压力容器、缠绕气瓶等各个终端领域,实现终端材料产业升级,推动产业链绿色协同发展,助力国家双碳战略顺利实施。(科技奖励处)

初审:张梅

复审:高俊兴

终审:付帅